Activités

Lorsque vous franchissez les frontières de votre pays pour explorer de nouveaux horizons, la curiosité et l’excitation vous envahissent. Vous…

Administratif

Voyager, c’est se libérer de l’ordinaire et plonger dans l’inconnu. C’est une aventure exaltante, mais elle peut aussi être semée…

Voyager est une passion pour beaucoup, une nécessité pour certains et inévitable pour d’autres. Mais que l’on soit un globe-trotter…

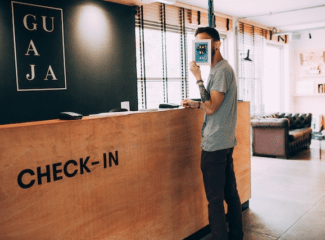

Hébergement

Vousallez partir en voyage et vous êtes à la recherche d’un hôtel pas cher pour séjourner ? Si vous ne vous…

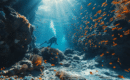

Transport

Au cœur de l’immensité bleue du Pacifique Sud se trouve un joyau insulaire d’une beauté sans pareille : Tahiti. Cette…

Lorsque l’on prépare un voyage, choisir la valise adéquate est primordial. Une limite de poids commune pour les bagages enregistrés…

Voyager léger ou préparer une valise minutieusement pesée est devenu une compétence essentielle pour les passagers des compagnies aériennes low-cost…

Voyage